#創(chuàng)作挑戰(zhàn)賽十期##頂端秋日創(chuàng)作季##民國往事#

1983 年深秋的北京,楊宛君枯瘦的手指撫過匯款單上 "摩耶精舍" 的朱印,窗外的鴿哨聲驚起一陣落葉。這張來自臺灣的匯款單上寫著 "張大千遺產(chǎn)專戶",數(shù)字后面的幾個零讓郵局職員反復(fù)核對了三次。而她掌心那幅泛黃的仕女圖邊角早已磨破,畫中 18 歲少女的眉眼,還停留在 1929 年那個鼓板聲悠揚(yáng)的夜晚。

鼓板驚鴻:畫里藏著的承諾

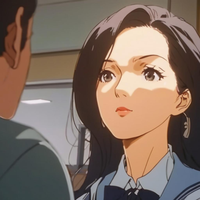

北平城南游藝園的聚光燈下,18 歲的楊宛君水袖翻轉(zhuǎn),京韻大鼓《黛玉葬花》的婉轉(zhuǎn)唱腔繞梁三日。臺下第一排的張大千攥緊了手中的折扇,這位剛在上海舉辦畫展聲名鵲起的畫家,目光完全被臺上那抹倩影勾住。他后來告訴友人,楊宛君唱到 "儂今葬花人笑癡" 時的蹙眉,比他見過的所有仕女圖都動人。

失眠的畫家連夜沖進(jìn)畫室,研墨時打翻了硯臺,墨汁在宣紙上暈開的痕跡,正好化作少女鬢邊的流云。當(dāng)這幅《瀟湘妃子圖》送到楊府時,畫中黛玉的眉眼分明就是楊宛君本人,連她登臺時常戴的珍珠耳墜都被細(xì)致描摹。18 歲的少女對著畫中倒影心跳不已,卻在看到落款 "大千居士" 時清醒 —— 這個比自己大 18 歲的男人,家中已有兩位太太。

張大千的攻勢比鼓點(diǎn)更密集。他讓二太太黃素凝親自登門,帶來 "正妻規(guī)格迎娶" 的承諾,甚至保證婚禮由大太太主持。當(dāng)楊宛君猶豫著撫摸畫中黛玉的衣袂時,不會想到這幅畫日后會成為她最諷刺的紀(jì)念。1930 年的婚禮上,張大千為她定制的鳳冠霞帔,比畫中仕女的服飾還要華麗。

黃沙蝕顏:從畫中人到局外人

婚后三年,楊宛君的胭脂水粉換成了防風(fēng)沙的油膏。為了支持張大千臨摹敦煌壁畫,她跟著丈夫住進(jìn)了西北荒漠的土坯房。每天清晨,她要先抖掉被褥里的黃沙,再用鳳仙花汁給丈夫染制畫具標(biāo)簽;風(fēng)沙最大的日子,她得用身體護(hù)住未干的畫稿,任憑沙粒打在臉上。

在敦煌的洞窟里,張大千的畫筆在壁畫上飛舞,楊宛君就守在洞口煮一鍋稀粥。他常常一畫就是十幾個時辰,她便捧著油燈靜靜等待,直到晨光透過石窟照在他染滿油彩的手上。那三年里,張大千完成了 200 多幅臨摹作品,每幅畫上都有楊宛君研墨的痕跡;而她原本清秀的臉龐,卻被風(fēng)沙刻上了細(xì)密的紋路。

載譽(yù)歸來的張大千在上海舉辦敦煌畫展時,站在聚光燈下接受祝賀,身邊卻換了新人。18 歲的徐雯波是他女兒的閨蜜,穿著和當(dāng)年楊宛君相似的旗袍,眼神清澈如敦煌的泉水。楊宛君看著鏡中自己被風(fēng)沙侵蝕的容顏,突然明白丈夫癡迷的從來不是某個人,而是 "18 歲" 這個數(shù)字。她成了家中反對最激烈的人,卻沒能阻止歷史重演 ——1943 年,張府迎來了四太太徐雯波。

海峽相隔:三十年等待一張匯款單

1949 年的機(jī)場像個巨大的戲臺,每個人都在倉促謝幕。張大千靠著宋美齡的關(guān)系拿到三張去臺灣的機(jī)票,這個曾承諾讓她做 "正妻" 的男人,在登機(jī)前只留給楊宛君一句 "時局安定就接你"。她站在停機(jī)坪看著飛機(jī)消失在云層,手中還攥著為他準(zhǔn)備的胃藥。

此后三十年,楊宛君在北京胡同里的小院獨(dú)自生活。她把那幅仕女圖壓在箱底,卻在每個沙塵暴的夜晚夢見敦煌的黃沙。街坊們只知道這位獨(dú)居老人曾是唱大鼓的名角,卻不知她枕頭下藏著泛黃的剪報,上面印著張大千在臺灣摩耶精舍的全家福,徐雯波站在他身邊,笑靨如花。

1983 年春天,臺灣傳來張大千病危的消息。楊宛君在胡同口的公用電話亭守了三天,卻沒等來任何消息。直到深秋的匯款單寄到,她才知道那個讓她等了一輩子的男人,終究是把遺產(chǎn)分成了 16 份 ——15 份給了徐雯波和子女,剩下一份,算是對她半世等待的補(bǔ)償。

摩挲著匯款單上冰冷的數(shù)字,楊宛君終于從箱底取出那幅仕女圖。畫中少女的眉眼依舊明媚,只是邊角的折痕里,藏著太多被風(fēng)沙掩埋的嘆息。這張遲到 34 年的遺產(chǎn)證明,像極了張大千慣用的潑墨技法 —— 看似濃墨重彩,實(shí)則留白處最是傷人。當(dāng)鴿哨再次掠過胡同上空,她把畫重新折好,這次,沒有再壓回箱底。